-

Par cgs611 le 10 Juin 2009 à 13:48

Marie-Anne-Charlotte de Corday d’Armont, retenue par l'Histoire sous le nom de Charlotte Corday (elle-même toutefois se faisait désigner et signait sa correspondance de son premier prénom Marie), née le 27 juillet 1768 à Saint-Saturnin-des-Ligneries près de Vimoutiers dans le pays d'Auge, guillotinée le 17 juillet 1793 à Paris, est de par son assassinat de Jean-Paul Marat une figure importante de la Révolution française.

Marie-Anne-Charlotte de Corday d’Armont, retenue par l'Histoire sous le nom de Charlotte Corday (elle-même toutefois se faisait désigner et signait sa correspondance de son premier prénom Marie), née le 27 juillet 1768 à Saint-Saturnin-des-Ligneries près de Vimoutiers dans le pays d'Auge, guillotinée le 17 juillet 1793 à Paris, est de par son assassinat de Jean-Paul Marat une figure importante de la Révolution française.

Fille de Jacques-François de Corday d’Armont, gentilhomme normand, ancien lieutenant aux armées du roi, devenu laboureur et de Charlotte-Marie-Jacqueline de Gautier des Authieux de Mesnival, Charlotte Corday est la descendante directe de Pierre Corneille - et non sa petite-nièce, comme on le lit souvent : elle comptait Corneille parmi ses quadraïeux[1]. Sa famille, noble mais désargentée, vivait toute entassée dans une petite maison près de Vimoutiers. (Ils eurent cinq enfants dont quatre survècurent)

Le décès de sa mère en avril 1782 força M. de Corday à se séparer de ses quatre enfants. A la mort de sa mère, Charlotte Corday est âgée de treize ans, elle devient avec sa cadette, pensionnaire de l'abbaye aux Dames à Caen, où elle restera jusqu'en 1790. Plus tard elle deviendra la secrétaire de la dernière abbesse, Madame de Pontécoulant, qui est une parente. Elle en aura dix-neuf au moment de la suppression des monastères par le décret du 13 décembre 1790. Sa vieille tante, Madame de Bretteville, la recueillit dans sa maison de Caen. Charlotte penchait pour les idées nouvelles. C’était le temps où les Girondins luttaient contre leurs ennemis à la Convention, c’était le temps où le jacobin Jean-Paul Marat, représentant pour elle la tyrannie, triomphait à Paris.

Les Girondins proscrits et fugitifs s’étaient réfugiés dans le Calvados. Ils y tenaient des assemblées et Charlotte Corday assista plusieurs fois à ces séances. C’est ainsi qu’elle côtoya Buzot, Salles, Pétion, Valazé, Kervélégan, Mollevaut, Barbaroux, Louvet, Giroust, Bergoeing, Lesage, Duchastel, Henry-Larivière.

Le 9 juillet 1793, elle quitta Caen pour Paris où elle descendit à l’hôtel de la Providence, le 11 juillet à midi. Munie d’une lettre d’introduction de Barbaroux, elle se rendit chez le député Claude Romain Lauze de Perret de qui elle apprit que Marat ne paraissait plus à la Convention. Il fallait donc le trouver chez lui. Elle lui écrivit :

« J’arrive de Caen ; votre amour pour la patrie me fait présumer que vous connaîtrez avec plaisir les malheureux événements de cette partie de la République. Je me présenterai chez vous vers une heure, ayez la bonté de me recevoir et de m’accorder un moment d’entretien. Je vous mettrai dans le cas de rendre un grand service à la France. »

N’ayant pu être introduite auprès de Marat, elle lui fit parvenir un second billet :

« Je vous ai écrit ce matin, Marat ; avez-vous reçu ma lettre ? Je ne puis le croire, puisqu’on me refuse votre porte. J’espère que demain vous m’accorderez une entrevue. Je vous le répète, j’arrive de Caen ; j’ai à vous révéler les secrets les plus importants pour le salut de la République. D’ailleurs je suis persécutée pour la cause de la liberté. Je suis malheureuse ; il suffit que je le sois pour avoir droit à votre patriotisme. »

Sans attendre la réponse, Charlotte Corday sortit de sa chambre à 19 h et se rendit au 18 de la rue des Cordeliers.

Alphonse de Lamartine, dans son Histoire des Girondins, t. II., Livre 44, Paris, Ratier, pp.100-2, écrit :

« Elle descendit de voiture du côté opposé de la rue, en face de la demeure de Marat. Le jour commençait à baisser, surtout dans ce quartier assombri par des maisons hautes et par des rues étroites. La portière refusa d’abord de laisser pénétrer la jeune inconnue dans la cour. Celle-ci insista néanmoins et franchit quelques degrés de l’escalier, rappelée en vain par la voix de la concierge. À ce bruit, la maîtresse de Marat entrouvrit la porte, et refusa l’entrée de l’appartement à l’étrangère. La sourde altercation entre ces femmes, dont l’une suppliait qu’on la laissât parler à l’Ami du peuple, dont l’autre s’obstinait à barrer la porte, arriva jusqu’aux oreilles de Marat. Il comprit, à ces explications entrecoupées, que la visiteuse était l’étrangère dont il avait reçu deux lettres dans la journée. D’une voix impérative et forte, il ordonna qu’on la laissât pénétrer.

Soit jalousie, soit défiance, Albertine obéit avec répugnance et en grondant. Elle introduisit la jeune fille dans la petite pièce où se tenait Marat, et laissa, en se retirant, la porte du corridor entrouverte, pour entendre le moindre mot ou le moindre mouvement du malade.

Cette pièce était faiblement éclairée. Marat était dans son bain. Dans ce repos forcé de son corps, il ne laissait pas reposer son âme. Une planche mal rabotée, posée sur la baignoire, était couverte de papiers, de lettres ouvertes et de feuilles commencées.

Charlotte évita d’arrêter son regard sur lui, de peur de trahir l’horreur de son âme à cet aspect. Debout, les yeux baissés, les mains pendantes auprès de la baignoire, elle attend que Marat l’interroge sur la situation de la Normandie. Elle répond brièvement, en donnant à ses réponses le sens et la couleur propres à flatter les dispositions présumées du démagogue. Il lui demande ensuite les noms des députés réfugiés à Caen. Elle les lui dicte. Il les note, puis, quand il a fini d’écrire ces noms : « C’est bien ! dit-il de l’accent d’un homme sûr de sa vengeance, avant huit jours ils iront tous à la guillotine ! »

À ces mots, comme si l’âme de Charlotte eût attendu un dernier forfait pour se résoudre à frapper le coup, elle tire de son sein le couteau et le plonge, avec une force surnaturelle , jusqu’au manche dans le cœur de Marat. Charlotte retire du même mouvement le couteau ensanglanté du corps de la victime et le laisse glisser à ses pieds. - « À moi ! ma chère amie ! à moi ! », s'écrie Marat, et il expire sous le coup. »

Charlotte Corday est arrêtée par Simone Évrard, la conjointe de Marat, et ses gens de maison. Charlotte Corday, protégée contre la foule, fut transportée à l’Abbaye, prison la plus voisine de la maison de Marat, pour fouille et interrogatoire. On y trouva, entre autres, sous le vêtement, une feuille de papier pliée en huit, sur laquelle était écrit :

Adresse aux Français amis des lois et de la paix.

« Jusqu’à quand, ô malheureux Français, vous plairez-vous dans le trouble et dans les divisions ? Assez et trop longtemps des factieux, des scélérats, ont mis l’intérêt de leur ambition à la place de l’intérêt général ; pourquoi, victimes de leur fureur, vous anéantir vous-mêmes, pour établir le désir de leur tyrannie sur les ruines de la France ?

« Les factions éclatent de toutes parts, la Montagne triomphe par le crime et l’oppression, quelques monstres abreuvés de notre sang conduisent ces détestables complots […] Nous travaillons à notre propre perte avec plus de zèle et d'énergie que l'on n'en mit jamais à conquérir la liberté ! Ô Français, encore un peu de temps, et il ne restera de vous que le souvenir de votre existence !

« Déjà les départements indignés marchent sur Paris, déjà le feu de la discorde et de la guerre civile embrase la moitié de ce vaste empire ; il est encore un moyen de l'éteindre, mais ce moyen doit être prompt. Déjà le plus vil des scélérats, Marat, dont le nom seul présente l'image de tous les crimes, en tombant sous le fer vengeur, ébranle la Montagne et fait pâlir Danton, Robespierre, ces autres brigands assis sur ce trône sanglant, environnés de la foudre, que les dieux vengeurs de l'humanité ne suspendent sans doute que pour rendre leur chute plus éclatante, et pour effrayer tous ceux qui seraient tentés d'établir leur fortune sur les ruines des peuples abusés !

« Français ! vous connaissez vos ennemis, levez-vous ! Marchez ! que la Montagne anéantie ne laisse plus des frères, des amis ! J'ignore si le ciel nous réserve un gouvernement républicain, mais il ne peut nous donner un Montagnard pour maître que dans l'excès de ses vengeances […] Ô France ! ton repos dépend de l'exécution des lois ; je n'y porte pas atteinte en tuant Marat : condamné par l'univers, il est hors la loi. Quel tribunal me jugera ? Si je suis coupable, Alcide l'était donc lorsqu'il détruisait les monstres ! [...]

« Ô ma patrie ! Tes infortunes déchirent mon cœur ; je ne puis t'offrir que ma vie ! et je rends grâce au ciel de la liberté que j'ai d'en disposer ; personne ne perdra par ma mort ; je n'imiterai point Pâris (le meurtrier de Lepeletier de Saint-Fargeau) en me tuant. Je veux que mon dernier soupir soit utile à mes concitoyens, que ma tête portée dans Paris soit un signe de ralliement pour tous les amis des lois ! que la Montagne chancelante voie sa perte écrite avec mon sang ! que je sois leur dernière victime, et que l'univers vengé déclare que j'ai bien mérité de l'humanité ! Au reste, si l'on voyait ma conduite d'un autre œil, je m'en inquiète peu : Qu'à l'univers surpris cette grande action, Soit un objet d'horreur ou d'admiration Mon esprit, peu jaloux de vivre en la mémoire, Ne considère point le reproche ou la gloire. Toujours indépendante et toujours citoyen, Mon devoir me suffit, tout le reste n'est rien, Allez, ne songez plus qu'à sortir d'esclavage !...

« Mes parents et mes amis ne doivent point être inquiétés, personne ne savait mes projets. Je joins mon extrait de baptême à cette adresse, pour montrer ce que peut être la plus faible main conduite par un entier dévouement. Si je ne réussis pas dans mon entreprise, Français ! Je vous ai montré le chemin, vous connaissez vos ennemis; levez-vous ! Marchez ! Frappez ! »

On la transféra à la Conciergerie, le 16 et le lendemain, à huit heures du matin, les gendarmes vinrent la prendre pour la conduire au Tribunal révolutionnaire.

Montané présidait, assisté des juges Foucault, Roussillon et Ardouin. Fouquier-Tinville occupait sa place d’accusateur public. Au banc du jury siégeaient Jourdeuil, Fallot, Ganney, Le Roy, Brochet, Chrétien, Godin, Rhoumin, Brichet, Sion, Fualdès et Duplain. L’avocat choisi par l’accusée, Doulcet de Pontécoulant, n’ayant pas répondu à l’invitation qu’on lui avait adressée (il semblerait d'ailleurs que Fouquier-Tinville ait tout fait pour que l'invitation arrive trop tard), le président nomma d’office Chauveau-Lagarde, présent à l’audience, défenseur de Charlotte Corday.

Après la lecture de l’acte d’accusation, l’audition des témoins, la lecture de la lettre qu’elle écrivit à son père, le 16 juillet où elle justifie son acte :

« Pardonnez-moi, mon cher papa, d’avoir disposé de mon existence sans votre permission. J’ai vengé bien d’innocentes victimes, j’ai prévenu bien d’autres désastres. Le peuple, un jour désabusé, se réjouira d’être délivré d’un tyran. Si j’ai cherché à vous persuader que je passais en Angleterre, c’est que j’espérais garder l’incognito, mais j’en ai reconnu l’impossibilité. J’espère que vous ne serez point tourmenté. En tout cas, je crois que vous auriez des défenseurs à Caen. J’ai pris pour défenseur Gustave Doulcet : un tel attentat ne permet nulle défense, c’est pour la forme. Adieu, mon cher papa, je vous prie de m’oublier, ou plutôt de vous réjouir de mon sort, la cause en est belle. J’embrasse ma sœur que j’aime de tout mon cœur, ainsi que tous mes parents. N’oubliez pas ce vers de Corneille :

Le Crime fait la honte, et non pas l’échafaud !

C’est demain à huit heures, qu’on me juge. Ce 16 juillet. »

Après l’intervention de Chauveau-Lagarde, son défenseur, le jury reconnut que l’accusée avait commis l’assassinat « avec des intentions criminelles et préméditées ». Le tribunal condamna Charlotte Corday à la peine de mort et ordonna qu’elle serait conduite au lieu de l’exécution revêtue d’une chemise rouge réservée aux parricides.

Le récit de son exécution figure dans les Mémoires (écrites par son petit-fils) de Sanson, le bourreau chargé d’y procéder. Il raconte :

« Le mercredi 17, à dix heures du matin, j’allai demander l’ordre au citoyen Fouquier. Le citoyen Fouquier était en séance, il me fit répondre que j’eusse à attendre et à ne pas m’éloigner. Je redescendis et j’allai prendre une bouchée chez le citoyen Fournier. Vers une heure de l’après-midi, un citoyen qui descendait du Tribunal nous dit que la fille était condamnée. Je montai alors et je me trouvais dans la chambre des témoins lorsque le citoyen Fouquier la traversa avec le citoyen Montané. Il ne me vit pas, parce qu’il disputait fort vivement avec ledit Montané, qu’il accusait d’avoir été favorable à l’accusée. Ils restèrent plus d’une heure enfermés dans le cabinet. En sortant, le citoyen Fouquier m’aperçut et me dit avec colère : « Tu es encore là ? » Je lui observai que je n’avais pas eu d’ordre. Le citoyen Fabricius entra avec la minute et la copie du jugement qui fut signée, et nous descendîmes à la Conciergerie. Je parlai au citoyen Richard, et en lui parlant je vis la citoyenne son épouse, qui était toute pâle et comme tremblante. Je lui demandai si elle était malade. Elle me dit : « Attendez au tantôt, et peut-être le cœur vous défaillira-t-il plus qu’à moi. » Le citoyen Richard nous conduisit à la chambre de la condamnée. Les citoyens Firrase et Monet, huissiers du tribunal, entrèrent les premiers, je demeurai sur la porte. Il y avait dans la chambre de la condamnée deux personnes, un gendarme et un citoyen qui prenait son portrait. Elle était assise sur une chaise et écrivait sur le dos d’un livre. Elle ne regarda point les huissiers mais moi, et me fit signe d’attendre. Lorsqu’elle eut fini, les citoyens Firrase et Monet commencèrent la lecture du jugement et, pendant ce temps-là, la citoyenne Corday plia le papier qu’elle avait écrit dans la forme de lettre et la remit au citoyen Monet en le priant de la faire venir au citoyen député Pontécoulant. Alors elle a amené sa chaise au milieu de la chambre : s’étant assise, elle enleva son bonnet, dénoua ses cheveux couleur châtain-clair, qui étaient fort longs et fort beaux, et elle me fit signe de les couper. Depuis M. de La Barre, je n’avais pas rencontré tant de courage pour mourir. Nous étions là six ou sept citoyens dont le métier n’est pas fait pour attendrir beaucoup ; elle paraissait moins émue que nous tous et ses lèvres mêmes n’avaient pas perdu leur couleur. Lorsque ses cheveux furent tombés, elle en donna une partie au citoyen peintre qui l’avait dessinée et remit le reste au citoyen Richard pour son épouse. Je lui donnai la chemise rouge qu’elle passa et arrangea elle-même. Elle me demanda, alors que je me préparais à la lier, si elle devait garder ses gants, parce que ceux qui l’avaient liée lors de son arrestation l’avaient si fort serrée, qu’il lui en restait des cicatrices au poignet. Je lui dis qu’elle pouvait faire ce qu’elle désirait, mais que cette précaution était inutile parce que je saurais la lier sans lui faire aucun mal. Elle dit en souriant : « Au fait, ils n’en ont pas votre habitude », et elle me tendit ses mains nues.

Nous montâmes dans la charrette. Il y avait deux chaises, je l’engageai à s’asseoir, elle refusa. Je lui dis qu’elle avait raison et que, de la sorte, les cahots la fatigueraient moins, elle sourit encore, mais sans me répondre. Elle resta debout, appuyée sur les ridelles. Firmin, qui était assis derrière la voiture, voulut prendre le tabouret, mais je l’en empêchai, et je le mis devant la citoyenne, afin qu’elle pût y accoter un de ses genoux. Il plut et il tonna au moment où nous arrivions sur le quai ; mais le peuple, qui était en grand nombre sur notre passage, ne se dispersa pas comme d’habitude. On avait beaucoup crié au moment où nous étions sortis de l’Arcade, mais plus nous avancions, moins ces cris étaient nombreux. Il n’y avait guère que ceux qui marchaient autour de nous qui injuriaient la condamnée et lui reprochaient la mort de Marat. À une fenêtre de la rue Saint-Honoré, je reconnus les citoyens Robespierre, Camille Desmoulins et Danton. Le citoyen Robespierre paraissait très animé et parlait beaucoup à ses collègues, mais ceux-ci, et particulièrement le citoyen Danton, avaient l’air de ne pas l’écouter, tant ils regardaient fixement la condamnée. Moi-même, à chaque instant, je me détournais pour la regarder, et plus je la regardais, plus j’avais envie de la voir. Ce n’était pourtant pas à cause de sa beauté, si grande qu’elle fût ; mais il me semblait impossible qu’elle restât jusqu’à la fin aussi douce, aussi courageuse que je la voyais, je voulais m’assurer qu’elle aurait sa faiblesse comme les autres, mais je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je tournais mes yeux sur elle, je tremblais qu’elle n’eut défailli. Cependant, ce que je regardais comme impossible est arrivé. Pendant les deux heures qu’elle a été près de moi, ses paupières n’ont pas tremblé, je n’ai pas surpris un mouvement de colère ou d’indignation sur son visage. Elle ne parlait pas, elle regardait, non pas ceux qui entouraient la charrette et qui lui débitaient leurs saletés, mais les citoyens rangés le long des maisons. Il y avait tant de monde dans la rue que nous avancions bien lentement. Comme elle avait soupiré, je crus pouvoir lui dire : « Vous trouvez que c’est bien long, n’est-ce pas ? » Elle me répondit : « Bah ! nous sommes toujours sûrs d’arriver », et sa voix était aussi calme, aussi flûtée que dans la prison.

Au moment où nous débouchâmes sur la place de la Révolution, je me levai et me plaçai devant elle pour l’empêcher de voir la guillotine. Mais elle se pencha en avant pour regarder et elle me dit : « J’ai bien le droit d’être curieuse, je n’en avais jamais vu ! » Je crois, néanmoins, que sa curiosité la fit pâlir, mais cela ne dura qu’un instant et presque aussitôt son teint reprit ses couleurs qui étaient fort vives. Au moment où nous descendions de la charrette je m’aperçus que des inconnus étaient mêlés à mes hommes. Pendant que je m’adressais aux gendarmes pour qu’ils m’aidassent à dégager la place, la condamnée avait rapidement monté l’escalier. Comme elle arrivait sur la plateforme, Firmin lui ayant brusquement enlevé son fichu, elle se précipita d’elle-même sur la bascule où elle fut bouclée. Bien que je ne fusse pas à mon poste, je pensai qu’il serait barbare de prolonger, pendant une seconde de plus, l’agonie de cette femme courageuse, et je fis signe à Firmin qui se trouvait auprès du poteau de droite, de lâcher le déclic. J’étais encore au pied de l’échafaud, lorsqu’un de ceux qui avaient voulu se mêler de ce qui ne les regardait pas, un charpentier nommé Legros, qui, pendant la journée avait travaillé à des réparations à la guillotine, ayant ramassé la tête de la citoyenne Corday, la montra au peuple. Je suis pourtant familiarisé avec ces sortes de spectacles et cependant j’eus peur. Il me semblait que c’était sur moi que ces yeux entrouverts étaient fixés et que j’y retrouvais encore cette douceur pénétrante et irrésistible qui m’avait tant étonné. Aussi, je détournai la tête. Ce ne fut que par des murmures que j’entendis autour de moi que j’appris que le scélérat avait souffleté la tête, ce furent les autres qui m’assurèrent qu’elle avait rougi à cette insulte. »

Quant à Jules Michelet, voici le récit qu’il fit dans son Histoire de la Révolution française :

« Au moment où Charlotte Corday monta sur la charrette, où la foule, animée de deux fanatismes contraires, de fureur ou d’admiration, vit sortir de la basse arcade de la Conciergerie la belle et splendide victime dans son manteau rouge, la nature sembla s’associer à la passion humaine, un violent orage éclata sur Paris. Il dura peu, sembla fuir devant elle, quand elle apparut au Pont-Neuf et qu’elle avançait lentement par la rue Saint-Honoré. Le soleil revint haut et fort ; il n’était pas sept heures du soir (19 juillet). Les reflets de l’étoffe rouge relevaient d’une manière étrange et toute fantastique l’effet de son teint, de ses yeux.

On assure que Robespierre, Danton, Camille Desmoulins, se placèrent sur son passage et la regardèrent. Paisible image, mais d’autant plus terrible, de la Némésis révolutionnaire, elle troublait les cœurs, les laissait pleins d’étonnement.

Les observateurs sérieux qui la suivirent jusqu’aux derniers moments, gens de lettres, médecins, furent frappés d’une chose rare : les condamnés les plus fermes se soutenaient par l’animation, soit par des chants patriotiques, soit par un appel redoutable qu’ils lançaient à leurs ennemis. Elle montra un calme parfait, parmi les cris de la foule, une sérénité grave et simple ; elle arriva à la place dans une majesté singulière, et comme transformée dans l’auréole du couchant.

Un médecin qui ne la perdait pas de vue dit qu’elle lui sembla un moment pâle, quand elle aperçut le couteau. Mais ses couleurs revinrent, elle monta d’un pas ferme. La jeune fille reparut en elle au moment où le bourreau lui arracha son fichu ; sa pudeur en souffrit, elle abrégea, avançant elle-même au-devant de la mort.

Au moment où la tête tomba, un charpentier maratiste, qui servait d’aide au bourreau, l’empoigna brutalement, et, la montrant au peuple, eut la férocité indigne de la souffleter. Un frisson d’horreur, un murmure parcourut la place. On crut voir la tête rougir. Simple effet d’optique peut-être ; la foule, troublée à ce moment, avait dans les yeux les rouges rayons du soleil qui perçait les arbres des Champs-Élysées.

La Commune de Paris et le tribunal donnèrent satisfaction au sentiment public, en mettant l’homme en prison. » votre commentaire

votre commentaire

-

Par cgs611 le 14 Février 2021 à 07:37

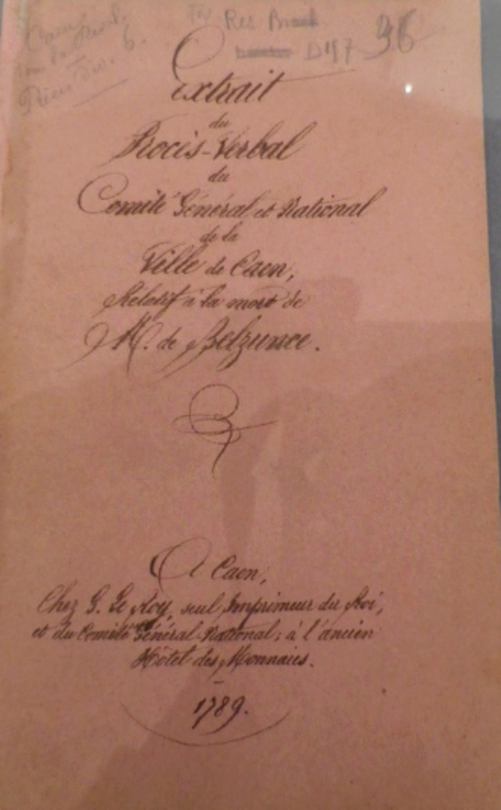

Caen, un horrible massacre, un certain 12 août ... 1789, place St Sauveur

La Terreur n’a pas épargné la ville de Caen. Il y a 232 ans ... le 12 août 1789 : Henri de Belzunce est massacré et dépecé par une foule en délire Place Saint Sauveur. Ce fut l’un des pires crimes de la Révolution. Une histoire peu connue.

Contexte : La famine

Depuis plusieurs mois la Révolution française est en marche. Le 17 juin 1789, les députés du tiers-état se proclament Assemblée nationale. Le 14 juillet, la prise de la prison de la Bastille symbolise la fin de l’arbitrage royal.

Parmi les raisons du déclenchement de la Révolution, les historiens ont mis en avant la météo exécrable de l’année écoulée. Sécheresse, pluies, grêle et un hiver particulièrement froid ont provoqué une forte hausse du prix du blé. La famine est là.

Caen et sa région ne sont pas épargnées par ce fléau. Les autorités locales décident d’encadrer la distribution des vivres pour, prétendent-elles, une redistribution équitable.

Pourquoi le vicomte Henri de Belzunce a-t-il été dépecé ?

Le château de Guillaume sert d’entrepôt. Le transport du blé pendant la récolte est surveillé et protégé par un détachement du régiment Bourbon infanterie. Même s’il n’en est que le second, c’est un jeune homme de 24 ans qui commande : le vicomte Henri de Belzunce. Il est arrogant comme le sont beaucoup de ces officiers issus de l’aristocratie. A deux reprises ses supérieurs l’ont changé d’affectations pour des comportements violents envers les populations mais aussi avec ses hommes.

La population caennaise affamée critique de plus en plus cette politique de rationnement. Elle est surtout convaincue que la redistribution n’est pas équitable et qu’elle profite à la noblesse et la bourgeoisie. Début août, elle manifeste son mécontentement en ville. Pour calmer les esprits, les autorités décident de destituer Henri de Belzunce que les Caennais détestent. Le 12 août, jour de sa destitution officielle, la foule se présente devant le château. Le jeune officier, ne percevant pas l’ampleur de la révolte, sort de l’édifice et nargue les manifestants.

Un garde national lui tire une balle dans la tête. La situation bascule dans l’horreur : le corps est traîné et piétiné par une foule en délire jusqu’à la place Saint-Sauveur. Là, il est dépecé et en parti dévoré. Le summum de la barbarie est atteint lorsqu’une femme dévore le cœur de la victime et est applaudie comme au spectacle.

Ames sensibles...Ect..ect.....

“Le vicomte Henri de Belzunce portait beau ses 24 ans. Il ajoutait à la prestance de son costume militaire une arrogance dont il ne se départissait jamais. La population caennaise connaissait son impétuosité, sa fougue et sa morgue. […] Beltzunce avait promis à quelques-uns de ses soldats de leur offrir des culottes taillées dans la peau des femmes de Caen. […] Justice populaire, justice expéditive. Un garde national lui tire une balle dans la tête. […] Commence alors une cérémonie païenne, ancestrale, préhistorique, une fête pleine de rites, racontée par Freud dans Totem et tabou et qui constituent les fondations de communauté dionysiaques abreuvées de sang. Hallali du peuple, chasse à courre des gueux, traque des gens sans terre.

Le corps se trouve dépecé en un rien de temps ; la tête résiste, mais elle finit par être coupée ; les jambes sont séparées du tronc ; la poitrine ouverte ; les côtes défoncées ; le sang coule et inonde la rue ; le cœur arraché, sorti de la cage thoracique, passe de main en main. Un jeune plâtrier âgé de 19 ans s’avise de le jeter en l’air, de le rattraper, de l’envoyer à un complice : le peuple joue à la balle avec le viscère sanguinolent du vicomte de Belzunce.

De plus acharnés poursuivent la besogne et achèvent le travail de boucherie. La carcasse à particule devient viande à barbecue. Morceaux à rôtir. Viande en long, parties molles, côtes premières… L’un des acolytes découpe une oreille, s’avise qu’elle ne présente pas d’intérêt gastronomique et se rend chez l’apothicaire pour obtenir un bocal d’alcool dans lequel il plonge l’auguste pavillon du vicomte.

Un certain Herbert […] tranche les parties charnues du vicomte et les met sur le grill. Une femme rejoint le cuisinier improvisé. Elle a récupéré le cœur de l’homme sans cœur. Elle propose que l’abat […] rejoigne la viande qui grille et parfume la rue alentour. Un repas cannibale s’improvise autour du feu. La Révolution française dispose de son banquet totémique.

On retourne vers la carcasse de laquelle on extrait les viscères fumants et puants. On tâche de se saisir comme on peut des intestins qui grouillent. On pique les boyaux sur une fourche. On s’y prend à plusieurs reprises ; on les perce en les vidant. La matière fécale tombe, se répand, empuantit partout. On parvient à embrocher l’ensemble. La tête est enfilée sur une pique.

Le sang dégouline sur les mains des bouchers qui traversent les rues de Caen et se dirigent vers l’abbaye. Le tout dans une atmosphère de fête. La foule braille, chante, crie, vocifère, bat le tambour. Elle pousse à bout de bras la fourche aux intestins et la pique avec la tête du jeune homme afin que la mère abbesse assiste à ce spectacle politique…”

voir aussi sur le forum Marie Antoinette

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Fier d’être Normand